現代の企業経営において、人材不足やリソースの最適化といった課題はますます顕著になっています。こうした中で注目されているのが「業務代行サービス」です。本記事では、業務代行の基本的な仕組みから、依頼可能な業務の内容、導入によるメリット・デメリット、BPOや業務委託との違いまで、業務効率化を目指す企業に向けてわかりやすく解説します。

プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。

まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。

サービス紹介ページからLINE登録も可能です。

業務代行とは何か?基本的な仕組みと活用の背景

企業経営を取り巻く環境が大きく変化する中で、「業務代行」という言葉を耳にする機会が増えています。人材不足や固定費の圧縮、業務の複雑化といった課題に直面する中小企業やスタートアップを中心に、日常業務の一部を外部に任せる動きが広がっています。業務代行とは一体どのような仕組みなのか、そして企業がなぜ導入を進めているのかを、基礎から解説します。

業務代行の意味とアウトソーシングとの関係

業務代行とは、企業が本来社内で行っている定型的な事務作業や専門業務を、外部のサービス業者に委託する手段のことを指します。これは一種のアウトソーシングの形態であり、業務委託契約に基づいて行われますが、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは異なり、より小規模・短期的な業務範囲に特化しているのが特徴です。

特に以下のような業務が業務代行の対象になります。

- 事務作業全般(資料作成、メール対応、データ入力など)

- 経理業務(帳簿整理、請求書発行など)

- 営業事務(顧客対応、電話対応、受発注管理など)

- IT・人事・総務関連業務の一部

| 区分 | 業務代行 | アウトソーシング全般 |

| 委託範囲 | 限定的(部門・業務単位) | 広範囲(プロセス単位) |

| 契約形態 | 業務委託契約(業務単位) | 業務委託・BPO契約など |

| 目的 | 日常業務の負担軽減 | 業務改革、コスト最適化 |

| 代表的な業務 | データ入力、コールセンター対応等 | 生産管理、物流、顧客対応全体など |

このように、業務代行は比較的柔軟な対応が可能なため、特定の作業だけを外注したいというニーズに応える形で活用されています。また、近年ではシステムを活用した業務支援や、教育・研修を受けた人材による対応など、質の高い代行サービスも増えてきています。

導入が進む背景と社内課題の変化

業務代行が広く導入されるようになった背景には、企業を取り巻く環境の変化が大きく関係しています。特に以下のような社内課題が導入のきっかけとなっています。

- 人材不足の深刻化

採用活動が難航し、コア業務に集中できないという声が多くなっています。 - 属人化の解消

退職者が出た際に業務の引き継ぎが困難になることから、業務の標準化と外部化が求められています。 - 業務負荷の増加と時間不足

限られた人材で業務を回す必要がある中で、ルーティン業務が効率化の妨げになっている現状があります。 - ノウハウの不足と外部リソースの活用

新しい業務に対して自社内にノウハウがない場合、外部の業者に任せることが効果的です。

業務代行は、こうした企業の課題に対して柔軟かつ迅速な対応が可能な手段として注目されています。また、単なる作業支援にとどまらず、企業成長のための戦略的ツールとしての位置づけも強まってきています。

業務代行で対応可能な業務の種類と対象範囲

業務代行は、日常的なバックオフィス業務から専門的な知識を要する分野まで、多岐にわたる業務をカバーしています。自社の課題やリソース状況に応じて、対応可能な範囲を選定できる柔軟性が特徴です。ここでは、依頼件数の多い業務カテゴリと、企業規模によって異なる活用の傾向を紹介します。

依頼が多い業務カテゴリ(事務・経理・営業・ITなど)

企業が業務代行を利用する際、特にニーズが高いのが定型的かつ反復性の高い業務です。以下に代表的なカテゴリを示します。

- 一般事務・総務関連業務

資料作成、データ入力、メールや電話の対応、各種書類の管理など、業務負荷が高くなりがちな日常業務が該当します。 - 経理業務

請求書の発行、帳簿入力、領収書の整理、月次決算サポートなど、正確性とスピードが求められる分野でも活用が進んでいます。 - 営業・カスタマーサポート

コールセンター業務や顧客からの問い合わせ対応、アポイントの調整、営業リスト作成など、顧客接点に関わる作業も委託されています。 - IT関連業務

ヘルプデスク、システム運用支援、簡単な設定変更対応など、専門性が必要だが属人的になりやすい業務も対象になります。

これらの業務はすでに業務フローが明確化されている場合が多く、業務代行によって品質を維持しつつ効率化が図れる点が評価されています。

| 業務カテゴリ | 主な業務内容 | 特徴 |

| 事務・総務 | 資料作成、電話対応、データ整理 | 幅広く、導入しやすい |

| 経理 | 請求書発行、仕訳入力、月次決算 | 精度とスピードが重視される |

| 営業支援 | 顧客対応、リスト作成、架電業務 | 顧客満足度にも直結する分野 |

| IT支援 | システム保守、操作案内、設定対応 | 専門知識が必要だが外注しやすい |

このように、業務代行は日々の作業負担を軽減し、コア業務への集中を促す上で大きな効果を発揮します。

中小企業・大企業で異なる活用領域

業務代行の利用は、企業の規模や課題の性質によって活用のされ方が大きく異なります。

- 中小企業の場合

多くの中小企業では、社内リソースや人材が限られており、多能工的な働き方が求められます。このため、一部業務を外部に任せることで本業に集中できる環境を整える目的で導入されるケースが多く見られます。特に、固定費を抑えたい企業にとって、必要なときに必要な分だけ依頼できる業務代行は有効な手段となります。

- 大企業の場合

一方で大企業では、業務の細分化が進んでおり、特定分野の専門的な代行や、プロジェクト単位での外部委託が一般的です。業務量が膨大な中で、社内の教育コストや管理工数の削減を目的とした導入が主流です。

また、業務代行の導入によって組織の柔軟性を高めるという観点からも、大企業・中小企業問わず注目される存在となっています。企業の事業ステージや人材戦略に応じた導入が、より効果的な運用に繋がります。

BPO・業務委託との違いを正しく理解する

業務代行は、BPOや業務委託と混同されやすい用語ですが、それぞれの仕組みや目的は異なります。ここでは、契約形態や運用管理の違いに焦点を当て、各手法の特徴とメリット・デメリットを比較しながら、適切な選択ができるように整理します。

契約形態と運用管理の違い

業務代行とBPO、業務委託は、いずれも外部リソースを活用して業務を行うという点では共通しています。しかし、それぞれにおける契約形態や管理方法には明確な違いがあります。

- 業務代行:特定の業務単位で業者に委託し、成果や稼働時間に応じた契約が多く見られます。短期・スポット対応や、ルーティン業務に向いています。

- 業務委託:成果物を明確に定めた契約を結び、業務の進行や品質管理を自社で責任を持つ必要があります。IT開発など、専門性の高いプロジェクトで利用されます。

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング):業務プロセス全体を外部に委託する形態で、業者が人材・システムを含めた運用を担うケースが主流です。中長期的な契約が一般的で、戦略的な業務改革に用いられます。

以下の表に主な違いをまとめます。

| 項目 | 業務代行 | 業務委託 | BPO(業務プロセス外注) |

| 委託範囲 | 限定的・単発業務 | 成果物に基づく契約 | 業務プロセス全体 |

| 契約形態 | 業務単位の委託契約 | 請負契約、準委任契約など | 包括的なアウトソーシング契約 |

| 管理責任 | 委託先が実務を遂行 | 発注元が進行と品質を管理 | 委託先が人材・システムごと運用 |

| 適した業務 | 単純作業、定型業務 | 高度な専門性が求められる業務 | 顧客対応、経理、人事など一連の業務 |

このように、運用責任の所在や委託範囲の広さによって適切な手法は異なります。自社の課題やリソース状況を見極めた上で、最も効率的な形を選ぶことが重要です。

各手法のメリット・デメリット比較

それぞれの外部委託手法には、メリットだけでなく留意すべきデメリットも存在します。以下では主な利点と課題を比較します。

業務代行のメリット・デメリット

メリット

- 必要な業務だけを委託できるため、コストの最適化が可能

- 短期間で導入でき、柔軟な対応が可能

- 属人化の解消や業務の標準化にも貢献

デメリット

- 一部業務の委託では、業務全体の効率化が限定的になる可能性あり

- 委託先の品質や教育体制によって成果にばらつきが出ることもある

業務委託のメリット・デメリット

メリット

- 専門性の高い業務を外部のノウハウで遂行できる

- 短納期で成果物を得られる契約も多く、開発案件に適する

デメリット

- 進行管理やフィードバックが社内リソースに依存

- ミスや納品遅れに対する責任の所在が曖昧になることがある

BPOのメリット・デメリット

メリット

- 人材・システム含めて業務全体を任せられる

- 長期的に業務効率を改善し、経営視点での効果が大きい

デメリット

- 初期導入のコストや検討期間が比較的長くなる

- 委託先との運用連携や契約管理が複雑になりやすい

このように、業務代行・業務委託・BPOの違いを理解することは、企業にとって最適な外部活用戦略を立てる上で非常に重要です。目的に応じた手段を選ぶことで、業務効率化とコスト最適化を両立させることができます。

業務代行のメリットとデメリットとは?

業務代行の導入は、企業にとって多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべき点やリスクも存在します。ここでは、業務代行を活用することで得られる効果と、導入時に懸念される課題を整理して解説します。

コスト削減・人材不足解消などのメリット

業務代行の最大の利点は、人材リソースの最適化とコスト削減です。以下に主なメリットを紹介します。

- 固定費の削減と変動費化

社員を新たに雇用する場合と比べて、業務代行を活用すれば社会保険料や教育コストを抑えられるため、費用の変動化が可能になります。 - 人材不足への対応

昨今の採用難の状況下で、すぐに業務を任せられる人材の確保は難しいのが現実です。業務代行では、教育を受けた人材による即戦力の提供が期待できます。 - コア業務への集中

社員が行っていたルーティン業務を外部に任せることで、社内のリソースを戦略的な業務や顧客対応に集中させることができます。 - 業務の可視化と標準化の推進

業務を切り出して外部に依頼する過程で、社内の業務フローが明確になり、属人化の解消や再発防止にもつながるという副次的効果もあります。

このように、業務代行は単なるコスト対策にとどまらず、企業の成長を支える手段としても機能するようになっています。

情報管理リスク・業務品質などの懸念点

一方で、業務代行を導入する際には、情報管理や品質の問題について慎重に検討する必要があります。以下に代表的なデメリットを挙げます。

- 情報漏洩リスク

外部に業務を依頼するという性質上、社内情報や顧客情報が外部に渡るリスクが発生します。契約時に機密保持契約(NDA)を結ぶなど、管理体制の確認が必須です。 - 業務品質のばらつき

業者によっては対応品質に差があるため、教育体制やサポート体制の整備状況を事前にチェックする必要があります。 - 社内との連携に課題が生じることも

業務を外部に任せることで、社内との連携不足や進捗管理の手間が増えるケースも見られます。特に緊急対応が求められる業務においては、社内での調整が重要です。 - 業者の選定ミスによるリスク

豊富な実績や明確な提案力を持つ業者を選ばないと、業務の遅延やトラブルの発生につながる可能性があります。 -

項目 メリット デメリット 費用 固定費削減、変動費化 短期的にはコストがかさむ場合がある 人材リソース 即戦力確保、採用不要 社内にノウハウが蓄積されにくい 業務の効率 コア業務に集中、業務フローの整理 社内と外部の連携が難しい場合がある 情報管理・セキュリティ — 情報漏洩・セキュリティリスクが伴う 品質管理 — 委託先により品質がばらつく可能性がある

これらの点を踏まえたうえで、業務代行の導入は「何を」「どのように」外部に任せるかを明確にすることが重要です。導入前に十分な検討と体制整備を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。

まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。

サービス紹介ページからLINE登録も可能です。

導入時に押さえるべき選定基準と進め方

業務代行を効果的に活用するためには、信頼できる業者の選定と、スムーズな導入プロセスの構築が不可欠です。導入の初期段階で適切な判断を行うことで、コストや時間のロスを防ぎ、成果につながる業務委託が実現します。

業者選びのポイントと比較検討の視点

業務代行業者を選定する際は、単に費用の安さだけでなく、対応範囲の明確さや管理体制の質など、複数の観点から比較することが重要です。以下に、業者選定時に確認すべき代表的なポイントをまとめます。

- 対応可能な業務範囲

依頼したい業務が明確にサービス範囲に含まれているかを確認しましょう。IT、人事、総務、営業支援など、業者によって対応領域に差があります。 - 業務実績・提供ノウハウの有無

過去の導入事例や取引実績は、業者の信頼性を測るうえで有効な指標です。豊富な業務経験と提案力があるかをチェックしましょう。 - 教育・管理体制の整備状況

対応する人材がしっかりと研修を受け、品質が管理されているかも重要なポイントです。属人的ではなく、チームで対応できる体制があるかを確認してください。 - コミュニケーションの柔軟性

日々の運用において、スムーズな連絡や情報共有ができる体制が整っているかを確認することが、継続的な業務委託には欠かせません。

| 比較項目 | チェックポイント例 |

| 対応範囲 | 依頼したい業務をカバーしているか |

| 管理体制 | 品質・進捗管理体制が整備されているか |

| 教育体制 | 担当スタッフの研修制度があるか |

| コミュニケーション | メール・電話・ツールなどで迅速に連携できるか |

| 費用 | 単価・契約形態・追加費用が明確か |

| 実績・ノウハウ | 同業他社の導入事例があるか |

業者の提案内容やヒアリング対応の丁寧さも、実際の運用時の姿勢を反映するポイントとなります。選定時には、複数社を比較検討し、自社に最も適したパートナーを見極めましょう。

導入フローとスムーズな立ち上げのコツ

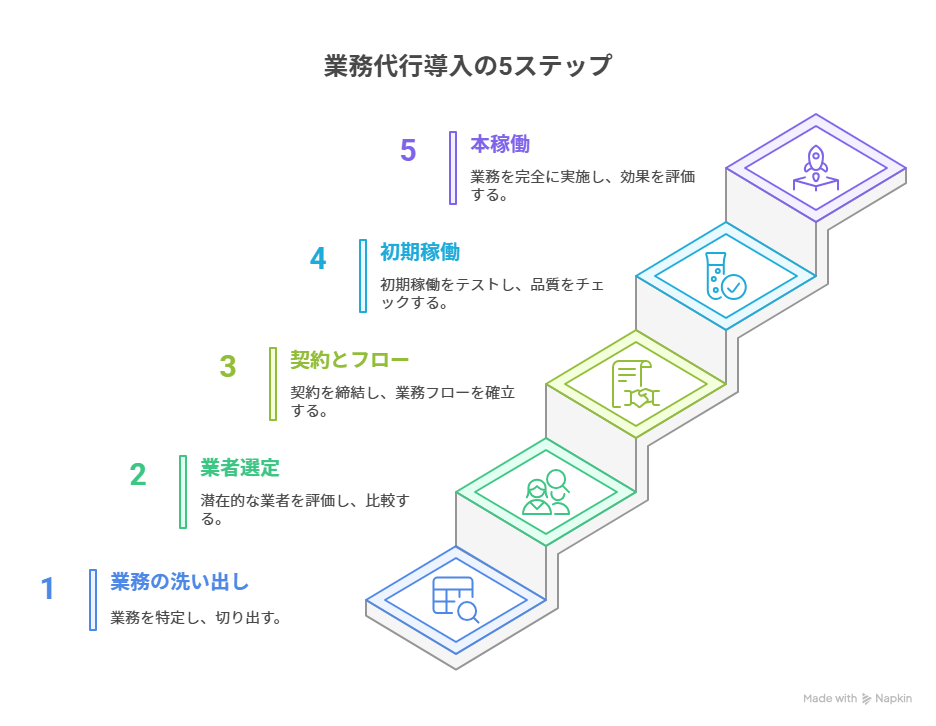

業務代行を導入する際には、準備から運用開始までの流れをスムーズに進めることが成果の鍵となります。以下に、一般的な導入ステップとポイントを示します。

- 業務整理と対象業務の選定

まず、社内の業務を洗い出し、外部に委託可能な業務を明確にします。業務の内容・量・頻度を文書化しておくことが重要です。 - 業者選定と比較検討

前述のポイントに基づき、複数社のサービスを比較します。可能であればトライアル期間を設けて評価を行いましょう。 - 契約締結と業務マニュアルの整備

契約内容は業務範囲・対応時間・責任分担などを明確化。業務フローや操作手順も共有資料として整備します。 - 初期稼働とフィードバック体制の構築

初期稼働では、定期的なミーティングや進捗確認を行い、品質の安定を図ります。社内の担当者との連携も重要です。 - 本稼働と運用改善の継続

業務に慣れてきた段階で、さらに改善提案や効率化を行い、より高い効果を引き出します。

これらの流れを経ることで、トラブルの発生を最小限に抑え、長期的な信頼関係を築くことが可能になります。また、定期的な評価や契約の見直しを行うことで、常に最適な運用体制を維持することができます。

費用相場とコスト設計の考え方

業務代行の導入を検討する際、多くの企業が気にするのが費用感です。サービス内容や契約形態によって料金は大きく異なりますが、適切なコスト設計を行えば、高い費用対効果を得ることが可能です。ここでは、代表的な料金体系とコスト最適化のポイントを紹介します。

業務内容別の価格帯と契約タイプの違い

業務代行の費用は、主に業務の種類・作業量・対応レベル・契約期間などによって決定されます。また、契約形態にもいくつかのパターンがあり、それぞれに特徴があります。

| 契約タイプ | 特徴 | 価格の目安(参考) |

| 時間単位契約 | 作業時間に応じた請求、柔軟に対応可能 | 2,500円〜4,500円/時間 |

| 固定料金契約 | 毎月の業務量を固定し、定額で契約 | 5万円〜30万円/月程度 |

| 成果物単位契約 | 成果に応じて支払い(例:資料作成1件など) | 1,000円〜/件(内容により変動) |

業務カテゴリ別の傾向(概算)

- 事務・総務代行:相場は月額5万〜15万円程度。入力・資料作成などが中心。

- 経理代行:仕訳入力・請求業務などで10万〜30万円程度。

- 営業支援・カスタマー対応:対応件数やコール数により変動。1件あたりの単価で設定されることもあります。

- IT・システム系代行:専門性が高いため、1時間あたり5,000円を超える場合も。

コストは安ければ良いというわけではなく、業務品質やサポート体制とのバランスが非常に重要です。料金に含まれる内容や、追加費用の発生有無を必ず確認しましょう。

費用対効果を高めるための視点

費用を抑えつつ、業務代行の導入効果を最大化するための視点は以下の通りです。

- 優先度の高い業務から段階的に導入する

最初からすべての業務を委託するのではなく、負荷が高い業務や専門性の低い業務から外注を開始することで、費用を抑えつつリスクも軽減できます。 - 社内フローの整理とマニュアル作成

外部業者に業務を依頼する際、社内の業務フローが明確でないと、ミスや手戻りが増加し、かえってコスト増につながります。事前に標準化された手順書を整備しましょう。 - 定期的な見直しとKPIの設定

業務代行においても、費用対効果(コストパフォーマンス)の測定が重要です。業務完了件数、ミスの有無、所要時間などを定量的に評価し、必要に応じて契約条件を見直すことが効果的です。 - 柔軟な契約期間の活用

一時的な繁忙期やプロジェクト単位での契約により、無駄な固定費を発生させずに必要な時期だけ利用することが可能です。

このように、業務代行の費用は単なる出費ではなく、業務効率化と経営改善の投資と捉えるべきです。適切な判断と準備により、自社の成長を支える重要なパートナーとして機能することでしょう。

FAQs:業務代行に関するよくある質問

基本的には業務代行業者が研修済みの人材を配置するため、依頼側が教育を行う必要はありません。ただし、自社固有の業務フローや管理ツールがある場合は、簡易マニュアルの作成や初回のすり合わせが重要です。業務の円滑な立ち上げには、初期段階での情報共有と進行確認が効果的です。

はい、業務代行では体制変更や担当者交代が発生することがあります。この際、スムーズな引き継ぎが行われるよう、業者側が作業手順書や進行状況の管理資料を整備しているかが重要です。依頼者側でも履歴や共有資料の明確化をしておくと、品質の維持に役立ちます。

はい、多くの業務代行サービスでは、代表電話の受電代行や、メール一次対応などにも対応しています。特に、コールセンター業務や問い合わせ窓口対応は、社内リソースを大きく消費しがちなため、業務負荷を軽減する手段として有効です。導入前に、対応可能な内容や時間帯の確認を忘れず行いましょう。

まとめ:業務代行を活用して自社業務の効率化を実現

業務代行は、社内のリソース不足や業務の属人化といった課題を抱える企業にとって、業務の効率化やコスト最適化を図る有効な手段です。BPOや業務委託との違いを理解し、自社のニーズに適した導入を進めることで、経営資源を本来注力すべきコア業務に集中させることが可能になります。業者選定や費用設計を慎重に行い、段階的な導入と業務の見える化を進めることで、より高い費用対効果を実現できるでしょう。業務代行の正しい活用が、企業の成長を後押しする鍵となります。

経理・人事・総務・電話対応など、プロサポXは経営者の業務負担を減らす仕組みを整えています。

単なる外注ではなく、経営者が本来の業務に専念できるよう、継続的なサポート体制を構築しています。必要な時にすぐ相談・依頼できるのが特長です。

継続的なサポート体制(LINEと専門スタッフ連携)

- LINEから業務相談や申込みが可能

- 経理・人事・総務などの代行に対応

- 依頼後も継続的にサポート&報告

依頼後も担当スタッフが継続してフォローする体制があり、初めての方でも安心して利用できます。

まずはサービス内容をチェックして、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。

サービス紹介ページからLINE登録も可能です。